Die Heizkostenabrechnung erhalten Mieter:innen und Eigentümer:innen einmal im Jahr. Doch was steht eigentlich in der Abrechnung? Wie werden Kosten für Heizung und Warmwasser innerhalb eines Mehrfamilienhauses verteilt? Der Inhalt und wie die Kosten zustande kommen, gibt immer wieder Rätsel auf. Im Folgenden haben wir alle wichtigen Informationen zur Erstellung und dem Inhalt der Abrechnung zusammengestellt.

- Eine Heizkostenabrechnung gibt Mieter:innen und Eigentümer:innen einer Wohnung Aufschluss über die angefallenen Heizkosten, Nachzahlungen oder Erstattungen

- Die Heizkostenabrechnung ist für jede Abrechnungsperiode (meistens ein Jahr) zu erstellen

- Sie muss spätestens 12 Monate nach Ende der Periode bei den Mieter:innen eingegangen sein

- In der Abrechnung sind alle Kosten, die in Zusammenhang mit Heizung & Warmwasser aufgelaufen sind, übersichtlich und nachvollziehbar darzustellen

- Die Erstellung erfolgt anhand klarer formaler Vorgaben der Heizkostenverordnung

- Mieter:innen sollten die Kosten prüfen und ggf. Belege einfordern, da gelegentlich fehlerhafte Abrechnungen erstellt werden

Was ist eine Heizkostenabrechnung?

Die Heizkostenabrechnung erhalten Mieter:innen und Eigentümer:innen am Ende des Abrechnungszeitraums von der Vermieter:in oder Hausverwaltung. Die Abrechnung zeigt, welche Kosten für Heizung und Warmwasser aufgelaufen sind. Zudem gibt sie Aufschluss über die Höhe der Zahlungen, die von den Mieter:innen zu leisten sind.

Diese wird in der Regel durch sogenannte Messdienstleister, die betreuende Mietverwaltung oder direkt durch die Vermietende erstellt. Sie muss nach den Vorgaben der Heizkostenverordnung erstellt sein.

Was steht in einer Heizkostenabrechnung?

Bei der Abrechnung gibt es für die Erstellung und den Inhalt klare, rechtlich bindende Vorgaben. So sind immer die gesamten Heiz- und Nebenkosten eines Hauses, die abgerechnete Periode (Abrechnungszeitraum) und der Energieverbrauch aufzulisten.

Das Wichtigste und die erste Position der Abrechnung stellen die Kosten für den Primärenergieträger (Gas, Öl, Fernwärme oder andere moderne Energieträger). Diese werden durch ihren Verbrauch angegeben. Zusätzlich enthält die Aufstellung auch Angaben zu den sogenannten Heiznebenkosten.

Diese Nebenkosten für Heizung und Warmwasser beinhalten: Wartungskosten für die Heizungsanlage, Kosten für die Schornsteinfeger:in, Stromkosten für den Heizungsbetrieb, sowie etwaige Gebühren. Die Gebühren umfassen unter anderem auch die Kosten für die Erstellung der Abrechnungen.

Die Kosten werden am Ende der Heizkostenabrechnung zusammengefasst und als Gesamtkosten ausgewiesen. Aus diesen und den Heizkostenvorauszahlungen ergeben sich entsprechend die Nachzahlungen oder Erstattungen.

Es sind alle Kostenarten jeweils einzeln auszuweisen. Dies soll es Mieter:innen erleichtern, die Abrechnung nachzuvollziehen und zu prüfen. Für die Verteilung der Heizkosten gibt es einen sogenannten Heizkostenverteilschlüssel.

Zu den einzelnen inhaltlichen Positionen zählen:

- Ersteller:in der Abrechnung

- Abrechnungszeitraum

- Nebenkosten für Strom, Gas, Öl oder Fernwärme

- Nebenkosten für Reinigung, Wartung und Steuerung der Heizungsanlage

- Kosten für den Schornsteinfeger und Betriebsstrom

- Warmwasserkosten

- Mietkosten von Messgeräten (Heizkostenverteiler und Warmwasserzähler)

- Genutzter Verteilerschlüssel

- Tatsächlicher Verbrauch

- Geleistete Vorauszahlung

- Zu zahlende Gesamtkosten (oder Erstattungen)

- Kosten der Abrechnungserstellung

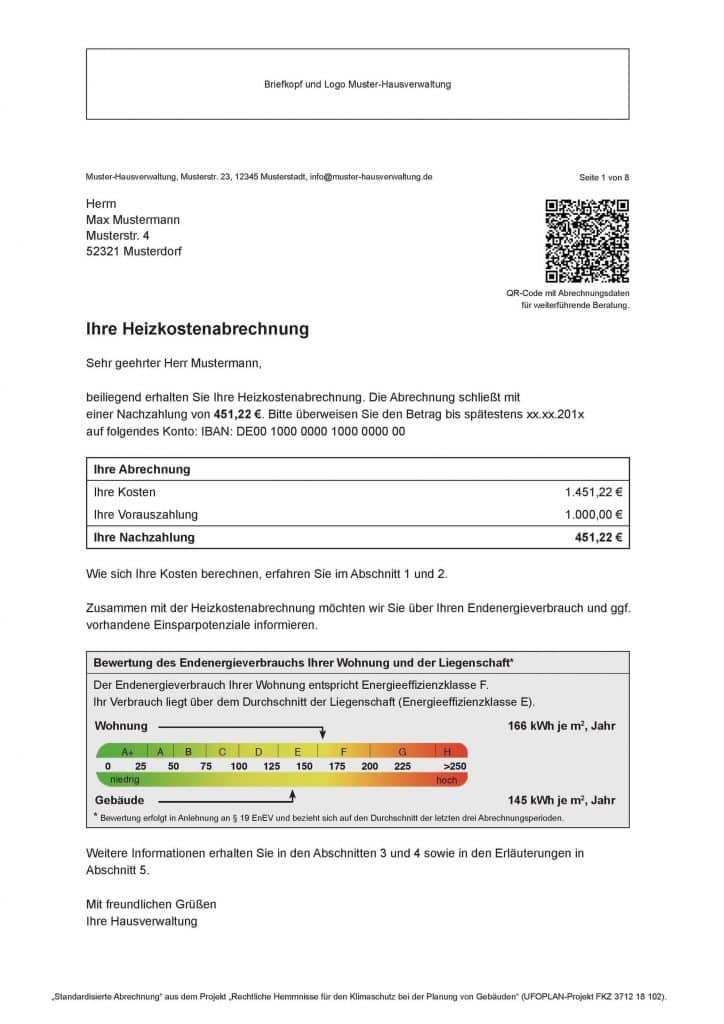

Muster: Heizkostenabrechnung

Die Muster-Heizkostenabrechnung des Bundesumweltministeriums zeigt, wie eine Abrechnung auszusehen hat. Die einzelnen Kostenarten sind schlüssig und übersichtlich aufgelistet, sodass Mieter:innen und Eigentümer:innen diese einfach nachvollziehen können. In diesem Muster ist die Nachzahlung/Erstattung auf der ersten Seite. Zum Teil findet sie sich auch erst am Ende der Abrechnung.

Abrechnungsarten einfach erklärt

Es lassen sich zwei grundlegende Verfahren zur Ermittlung der Kosten bzw. des Energieverbrauches unterscheiden: Verbrauchsmessung und Verbrauchsschätzung.

Verbrauchsmessung

Bei der verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung werden die individuellen Wärmeverbräuche der einzelnen Wohnungen gemessen. Hierbei entscheidet das individuelle Heizverhalten über die Kosten.

Zur Erfassung des Verbrauches werden entsprechende Messgeräte in den Wohnungen installiert (Zentralheizungen). Alternativ kann der Verbrauch direkt an den Etagenheizungen abgelesen werden.

Verbrauchsschätzung

Sollten die Messgeräte zur Erfassung von Heiz- und & Warmwasserverbrauch ausfallen, so muss der Verbrauch geschätzt werden. Auch wenn die Messungen nicht ordnungsgemäß erfolgt ist, sieht § 9a Abs. 1 der Heizkostenverordnung eine Schätzung des Verbrauches vor.

Grundsätzlich lassen sich dabei drei Schätzverfahren anwenden:

- Vergleich mit historischen Daten des entsprechenden Zeitraumes

- Vergleich mit ähnlichen Räumlichkeiten im gleichen Zeitraum

- Schätzung des durchschnittlichen Verbrauches

Welches Verfahren anzusetzen ist, ist nicht festgeschrieben und kann je nach Situation angepasst werden.

Unterscheidungen zwischen Kostenarten

Die Heiz-, Betriebs- und Nebenkosten bilden zusammen mit der im Mietvertrag festgesetzten Kaltmiete die Gesamtmiete. Hierbei sind Heizkosten zu min. 50% auf Basis des tatsächlichen Verbrauchs zu erfassen. Der andere Teil setzt sich indes aus einer Umlage pro qm Wohnfläche zusammen.

Daher werden Betriebskosten- und Heizkostenabrechnungen in der Regel nicht gemeinsam veranlagt, sondern werden getrennt erstellt. Das Besondere an Nebenkosten sind die fixen Bestandteile, welche die Grundlage einer Heizkostenabrechnung bilden.

Nebenkosten

Nebenkosten umfassen grundsätzlich alle Kosten, die einer Eigentümer:in durch die Nutzung, den Besitz und die Bewirtschaftung des Eigentums laufend entstehen.

Einfach ausgedrückt: Nebenkosten sind all die Kosten, die in einer Mietimmobilie anfallen. Sie lassen sich in folgende Kategorien aufteilen:

- Grundsteuer

- Wasser & Abwasser

- Fahrstuhl (Betriebskosten, Wartungskosten)

- Straßenreinigung & Abfallentsorgung

- Hausreinigung

- Ungezieferbekämpfung

- Gartenpflege

- Schornsteinreinigung

- Versicherungen

- Aufwendungen für den Hauswart

- Gemeinschaftsantenne / Breitbandkabel

- Sonstige Kosten

Betriebskosten

Betriebskosten sind Kosten, die aufgrund der Gebäudenutzung entstehen. Sie gehören zu den laufenden Kosten und werden in der Betriebskostenverordnung geregelt. Die Betriebskosten umfassen:

- Heiz- & Warmwasserkosten

- Abwassergebühren

- Grundsteuerabgaben

- Kosten für Abfallbeseitigung (Müllabfuhrgebühren)

- Gebäudereinigung

- Hausmeisterdienste

- Gartenpflege

- bestimmte Versicherungen

Die Kosten für die Hausverwaltung oder auch anfallende Reparaturen und Instandhaltungen sind indes nicht Teil der Betriebskosten.

Laut einer Berechnung des Deutschen Mieterbundes (dmb) mussten Mieter:innen im Jahr 2018 mit Betriebskosten von bis zu 2,88 € / m² im Monat rechnen. Die Kosten für 2022 dürften deutlich darüber liegen. Grund sind die gestiegenen Kosten für Strom & Gas, sowie die allgemeine Inflation.

Heizkosten

Heizkosten sind ebenfalls gesetzlich geregelt (Heizkostenverordnung). Sie machen den größten Teil der Betriebskosten aus. Zusätzlich zu den reinen Kosten für die Energieträger sind auch Nebenkosten für die Wärmeerzeugung enthalten. Diese Heiznebenkosten umfassen:

- Wartungskosten der Heizanlage (ausgenommen Reparatur- oder Instandsetzungskosten)

- Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Heizungsanlage

- Kosten der Reinigung der Heizanlage (Schornsteinferger:in) und des Heizungskellers

- Kosten der Abgasmessung (Schornsteinferger:in)

- Kosten der Verbrauchserfassung

- Lieferkosten für Brennstoffe

- Kosten des Betriebsstroms

Heizkosten & Warmwasserkosten

Sollte die Heizungsanlage auch für die Erwärmung des Wassers zuständig sein, sind die Kosten aufzuteilen. Dazu sollten zwei unabhängige Wärmezähler verbaut sein.

Seit 2014 ist die Anbringung eines solchen Warmwasser-Wärmemengenmessers Pflicht in Mehrfamilienhäusern.

Wer erstellt die Heizkostenabrechnung?

Die Heizkostenabrechnung wird zumeist durch externe Messdienstleister, die betreuende Hausverwaltung oder (gerade bei kleineren Mehrfamilienhäusern) durch die Vermieter:in direkt erstellt.

Die größten Messdienstleister in Deutschland sind:

- KALO

- Techem

- Ista

- Brunata

- Minol

Gerade bei Messdienstleistern gibt es große Unterschiede in den Kosten für die Erstellung der Abrechnungen. Hier lohnt sich der direkte Vergleich und häufig auch ein Anbieterwechsel.

Was darf über die Heizkostenabrechnung abgerechnet werden?

Einige Kosten, die direkt oder auch indirekt mit der Heizung in einem Mehrfamilienhaus zusammenhängen, dürfen nicht abgerechnet werden. Hierzu gehören etwa die Kosten für Reparaturen, die Versicherung der Anlage, aber auch die Finanzierungskosten (Kreditkosten).

Wann kommt eine Heizkostenabrechnung?

Die Abrechnung über die Heizkosten muss spätestens ein Jahr nach Ende der Abrechnungsperiode bei den Mieter:innen eingegangen sein. Dabei stimmt die Abrechnungsperiode nicht immer mit dem Kalenderjahr überein.

Stimmen Kalenderjahr und Abrechnungsperiode überein, so muss die Heizkostenabrechnung für 2022 bis spätestens 31. Dezember 2023 bei den Mieter:innen eingehen.

Geht diese zu spät ein, so können Ansprüche der Vermieter:in auf Nachzahlung nicht mehr geltend gemacht werden und verfallen. Rückzahlungen an die Mieter:innen sind dennoch zu leisten.

Wie lassen sich Heizkosten berechnen?

Zur Berechnung der Heizkosten werden zunächst alle relevanten Rechnungen durch die Vermieter:in oder die Verwalter:in gesammelt. Dies beinhaltet direkte Rechnungen (z.B. Gasrechnungen), aber auch indirekte Nebenkosten wie die Schornsteinfeger:in.

Die Daten werden zentral gesammelt und auf Plausibilität geprüft, damit Fehler vermieden werden können. Anschließend werden die Kosten auf Heizung und Warmwasser aufgeteilt. Aus den beiden Bereichen ergeben sich zwei große Kostenblöcke:

Der Grundkostenanteil

Dieser Kostenteil wird über die Wohnfläche der Wohnungen verteilt. Der Anteil an Grundkosten kann zwischen 30 und 50% liegen. Er beinhaltet Leitungsverluste und allgemeine Kosten für die Heizungsanlage. Der Anteil wird von der Vermieter:in oder der Verwaltung festgelegt und bestimmt sich primär über die Wärmeverluste. Die Grundkosten sind meistens unabhängig vom Verbrauch durch die Mieter:innen.

Verbrauchskosten

Die restlichen 50 bis 70% der Heizkosten ergeben sich direkt aus dem Verbrauch der Mieter:innen. Durch sparsames Heizen (Reduzierung der Zimmertemperatur) kann hier bares Geld gespart werden. Hierzu wird der individuelle Verbrauch jeder Wohnung gemessen und eine Einzelabrechnung (Heizkostenabrechnung) erstellt. Diese wird in der Regel durch die Hausverwalter:in an die Bewohner:innen ausgegeben.

Beispiel: Heizkostenberechnung

Mieter:innen können schon im Vorfeld der Heizkostenabrechnungen überschlagen, wie viele sie nachzahlen oder zurückbekommen werden. Basis dafür ist der Energiebedarf des Gebäudes laut Energieausweis. Der Energiebedarf ist abhängig vom Alter und der Isolierung des jeweiligen Gebäudes und liegt zwischen 0 und 250 kWh / m² pro Jahr.

Zur Erläuterung der Heizkostenberechnung gehen wir im Folgenden von einer Wohnung mit 65 m² aus. Die Wohnung wird mit Erdgas beheizt und hat einen Verbrauch von ca. 75 kWh / m² pro Jahr. Im 1. Halbjahr 2022 lagen die Kosten für Erdgas bei 8,04 Cent je Kilowattstunde, so das Statistische Bundesamt. Neukund:innen zahlen im Dezember 2022 bereits 20 Cent pro KWh so der NDR. Für die Beispielwohnung bedeutet dies:

75 kWh / m² a x 65 m² x 0,08 = 390 € pro Jahr (Für Bestandkund:innen)

75 kWh / m² a x 65 m² x 0,20 = 975 € pro Jahr (Für Neukund:innen)

Angenommen, es würden 30€ pro Monat vorausgezahlt, so entspricht dies 360€ pro Jahr. Im Fall der Bestandskund:in müssten lediglich 30 € nachgezahlt werden, während die Neukund:in 615 € nachzahlen müsste.

Dies sind jedoch nur Beispiele und der Energieausweis bietet auch lediglich eine Näherung und keine Sicherheit. Allerdings lässt sich – gerade bei den aktuell stark ansteigenden Energiepreisen – so schon im Vorfeld kalkulieren, welche Belastungen auf Mieter:innen zukommen können.

Zahlung der Heizkostenabrechnung?

Die Zahlung der Heizkosten teilt sich in zwei Bereiche: Vorauszahlungen und Nachzahlungen. In der Regel wird eine sogenannte Heizkostenvorauszahlung gefordert. Die Höhe dieser muss sich an den Erfahrungswerten und Schätzungen der aktuellen Heizkosten orientieren. Die Abschläge sind monatlich zusammen mit der Kaltmiete an die Vermietende zu entrichten.

Am Ende der Abrechnungsperiode erhalten Mieter:innen und Eigentümer:innen eine Abrechnung, in der die tatsächlichen Kosten und die geleisteten Vorauszahlungen verrechnet werden. Wurde mehr gezahlt als verbraucht, ergibt sich eine Rückzahlung, sonst eine Nachforderung.

Welche Ausnahmen gibt es in der Heizkostenabrechnung?

Nicht jede Vermieter:in hat zwangsläufig eine Heizkostenabrechnung zu erstellen. Besonders Vermieter:innen einer einzelnen Wohnung im eigenen Haus sind von der Erstellung befreit. Grundsätzlich gibt es zwei Ausnahmen von der Erstellungspflicht:

- Eigentümer:innen eines Zweifamilienhauses mit einer vermieteten Wohnung. Hausbesitzer:innen, die nur eine Wohnung innerhalb des eigenen Hauses vermieten, während sie die restliche Immobilie selbst bewohnen, müssen keine gesonderte Abrechnung erstellen (lassen). Die Regelungen für die Heizkosten werden hier direkt im Mietvertrag geregelt.

- Für einzelne Gebäudearten/-nutzungsarten gibt es Einschränkungen und Erleichterungen bei der Erstellung. Hier kann die Abrechnung in der Regel ohne Zähler bzw. verbrauchsunabhängig erfolgen. So zum Beispiel in:

- Passivhäusern mit weniger als 15kWh/qm verbrauchter Energie pro Jahr

- Lehrlings- und Studierendenwohnheimen oder ähnlichen Gebäuden, wenn das Installieren von Verbrauchsmessgeräten unverhältnismäßig teuer wäre

- Wenn das Haus mehrheitlich durch eine Solaranlage, eine Wärmepumpe, eine Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage oder eine Anlage zur Abwärmenutzung beheizt wird

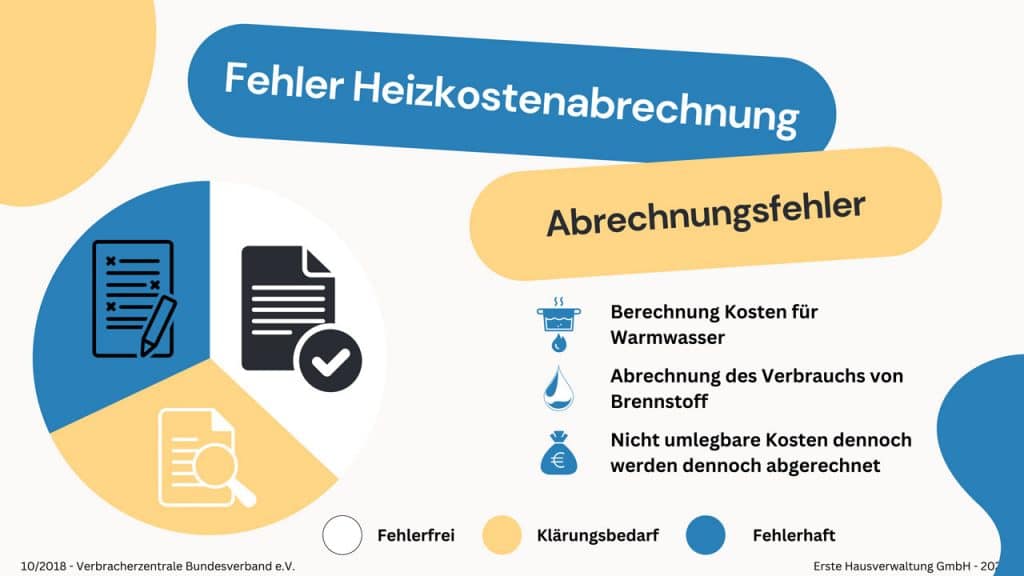

Häufigste Fehler in der Heizkostenabrechnung

Erfahrungsgemäß unterlaufen bei der Erstellung von Heizkostenabrechnungen häufiger Fehler. Dies gilt auch bei professionellen Anbieter:innen für die Erstellung der Abrechnungen. Für Mieter:innen ist daher die genaue Kontrolle der Abrechnungen alternativlos.

Es ist immer sinnvoll, bereits im Vorfeld die vor Ort gemessenen Verbräuche zu kontrollieren. So können Bewohner:innen auch schon einmal die absehbaren Kosten schätzen. Mieter:innen sollten zwingend auf folgende Grundsätze achten:

- Eine Abrechnung muss grundsätzlich in Textform zugestellt werden

- Die Gesamtkosten inklusive Brennmaterialien (Gas, Öl etc.) müssen ersichtlich sein (Darstellung: vor und nach der Abrechnungsperiode)

- Der Abrechnungszeitraum muss ersichtlich sein

- Vorauszahlungen müssen verrechnet werden, wenn diese erfolgt sind

- Eine Aufschlüsselung der Heizkosten muss für die einzelne Bewohner:in verständlich und nachvollziehbar sein

- Die verbrauchsabhängig umgelegten Kosten müssen aufgezeigt werden, inklusive einer genauen Auflistung über die Größen der einzelnen Mietbereiche

- Am Ende muss die zu zahlende Nachzahlungen oder die zu erhaltende Rückzahlungen ersichtlich sein

Eine Antwort