Die Frage nach den Kosten der Hausverwaltung ist für Eigentümergemeinschaften wie auch für Eigentümer:innen zentral – insbesondere dann, wenn ein Verwalterwechsel ansteht oder erstmals eine professionelle Hausverwaltung beauftragt werden soll. Doch welche Preise sind realistisch? Was sagt der Betrag über die Qualität aus? Und weshalb unterscheiden sich die Kosten je nach Größe und Verwaltungsart oft erheblich?

Um diese Fragen zu beantworten, haben wir eine umfassende Analyse von über 110.000 Verwaltungseinheiten in Deutschland durchgeführt. Nach unserer Analyse ergeben sich bei Neuverträgen durchschnittliche monatliche Kosten von EUR 30,50 pro WEG-Einheit. Die Ergebnisse zeigen nicht nur klare Durchschnittswerte für die monatlichen Kosten je Einheit, sondern verdeutlichen auch, warum Qualität in der Hausverwaltung ihren Preis hat – und weshalb vermeintlich günstige Angebote langfristig teuer werden können.

- Die Kosten einer Hausverwaltung hängen von der Verwaltungsart, der Größe der Liegenschaft und dem Zustand des Gebäudes ab. Während große Objekte Skaleneffekte nutzen können, zahlen kleine Gemeinschaften deutlich mehr pro Einheit.

- WEG-, Miet- und Sondereigentumsverwaltung unterscheiden sich nicht nur im Leistungsumfang, sondern auch deutlich in den Kosten. WEG-Verwaltungen sind meist günstiger als Mietverwaltungen, bei denen zusätzliche Aufgaben übernommen werden.

- Sonderleistungen wie Sanierungskoordination, Mahnwesen oder juristische Auseinandersetzungen sind nicht in der Grundvergütung enthalten und werden separat berechnet. Dadurch können die tatsächlichen Verwaltungskosten pro Jahr über dem vertraglich vereinbarten Grundpreis liegen.

- Regionale Unterschiede und der technische Zustand der Immobilie beeinflussen die Verwaltungskosten spürbar. In Städten mit hoher Nachfrage und bei Objekten mit Aufzügen, Tiefgaragen oder älterer Bausubstanz steigen Aufwand und Vergütung.

- Günstige Angebote bergen Risiken: Schlechter Service, hohe Fluktuation oder fehlerhafte Abrechnungen führen langfristig zu höheren Kosten. Eine realistische und faire Vergütung ist notwendig, um Qualität, Erreichbarkeit und Verlässlichkeit sicherzustellen.

Kosten einer Hausverwaltung in Deutschland

Die Kosten einer Hausverwaltung sind für Eigentümer:innen nicht nur bei der Auswahl eines Dienstleisters, sondern auch im laufenden Betrieb relevant. Doch was ist eigentlich ein fairer Preis? Und welche Unterschiede gibt es je nach Art der Verwaltung? Unsere Erhebung über rund 110.000 Verwaltungseinheiten gibt Aufschluss über die durchschnittlichen Kosten in Deutschland – differenziert nach Verwaltungsform, Objektgröße und Marktentwicklung.

Kosten einer WEG-Verwaltung

Die WEG-Verwaltung ist zuständig für das gemeinschaftliche Eigentum einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Dazu gehören unter anderem Treppenhäuser, Dächer, Fassaden, technische Anlagen, Außenanlagen und die Verwaltung der gemeinschaftlichen Finanzen.

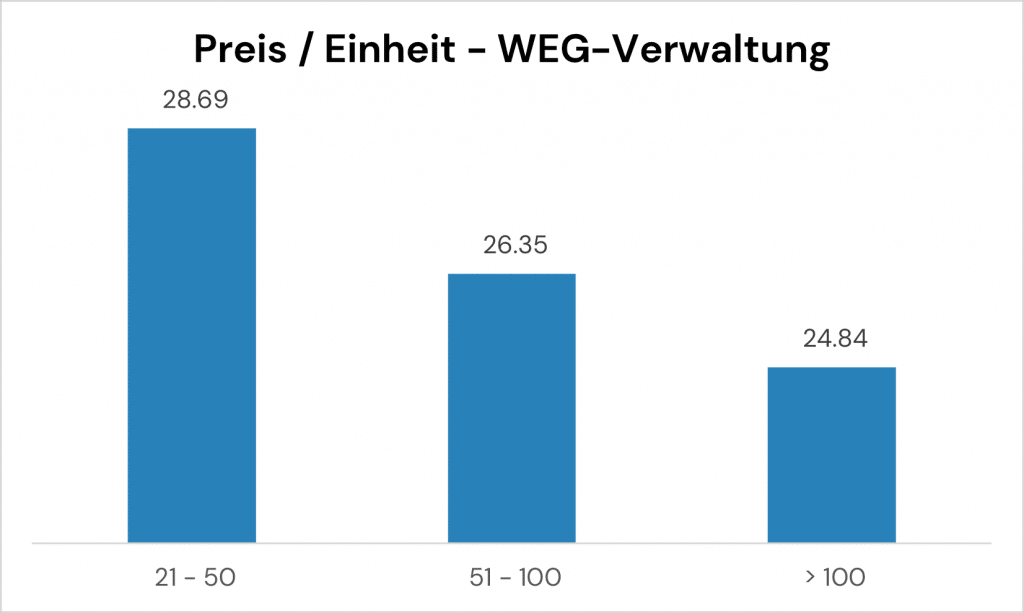

Die durchschnittlichen Bruttokosten pro Einheit variieren stark nach Größe der Wohnanlage:

| Anzahl Einheiten | Durchschnittliche Brutto-Kosten pro Einheit |

|---|---|

| 21–50 Einheiten | 28,69 € |

| 51–100 Einheiten | 26,35 € |

| ab 100 Einheiten | 24.84 € |

Die Preisunterschiede erklären sich durch den Verwaltungsaufwand, der bei kleineren WEGs auf weniger Einheiten verteilt wird – während die „Fixkosten“ der Verwaltung für die Gemeinschaft ähnlich hoch bleiben. Besonders kleine WEGs unter 10 Einheiten zahlen häufig deutlich über dem Durchschnitt, da sich sonst die Betreuung der kleineren Liegenschaften für die Verwalter:innen nicht rechnet.

Achtung: Die angegebenen Preise beziehen sich auf Bestandsmandate. Bei Neuverträgen und Bewerbungen sind die Preise häufig deutlich höher – vor allem seit 2023, da Inflation, steigende Lohnkosten und neue gesetzliche Pflichten die Verwaltungskosten massiv beeinflussen.

Kosten einer Mietverwaltung

Die Mietverwaltung (MV) übernimmt die laufende Betreuung vermieteter Liegenschaften im Auftrag der Eigentümer:in – inklusive Mietinkasso, Nebenkostenabrechnung, Korrespondenz mit Mieter:innen, Instandhaltung und ggf. Neuvermietung.

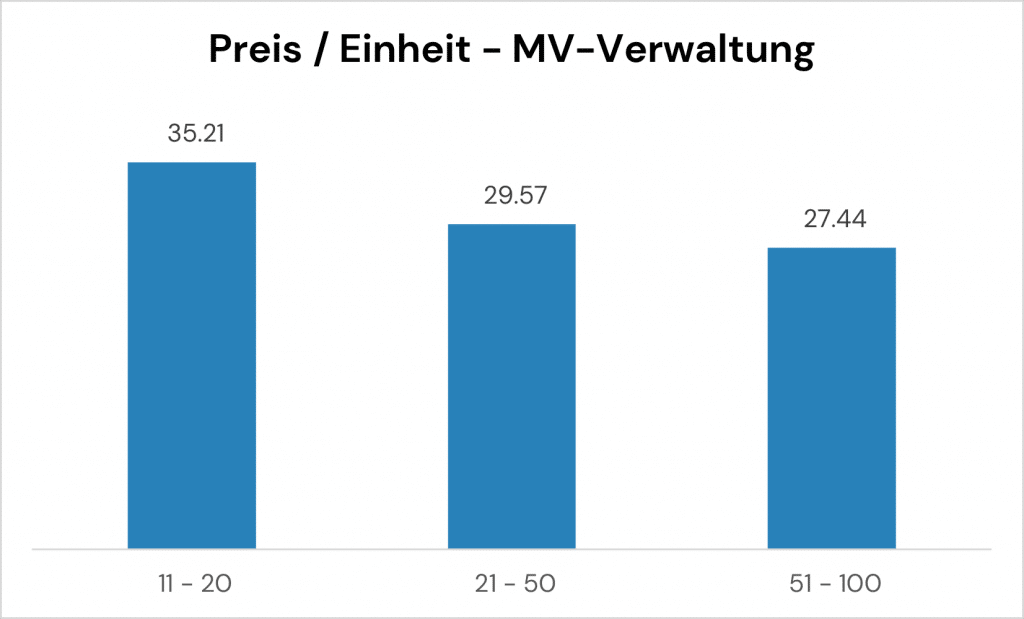

Die durchschnittlichen Bruttokosten pro Einheit nach Objektgröße lauten wie folgt:

| Anzahl Einheiten | Durchschnittliche Brutto-Kosten pro Einheit |

|---|---|

| 11–20 Einheiten | 35.21 € |

| 21–50 Einheiten | 29.57 € |

| 51–100 Einheiten | 24.47 € |

Dabei gibt es im Rahmen der Mietverwaltung neben der pauschalen Abrechnung pro Monat auch die „prozentuale“ Abrechnung anhand des Brutto-Mietertrags. Bei dieser anteiligen Abrechnung sind die Verwaltungen noch einmal zusätzlich incentiviert, die bestmögliche Miete zu erzielen und eine dauerhafte Vermietung der Immobilie zu gewährleisten.

Im Vergleich zur WEG-Verwaltung ist die Mietverwaltung aufwendiger – insbesondere aufgrund der direkten Kommunikation mit Mieter:innen, der Verantwortung für rechtssichere Mietverhältnisse sowie der jährlichen Abrechnung der Nebenkosten und Objektkontrolle. Auch hier gilt: Bei kleineren Mietobjekten steigen die Kosten pro Einheit erheblich an.

Kosten der Sondereigentumsverwaltung

Die Sondereigentumsverwaltung (SEV) betrifft ausschließlich die Betreuung einzelner, vermieteter Wohnungen innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Eigentümer:innen, die nicht selbst vor Ort sein können oder den Verwaltungsaufwand auslagern möchten, beauftragen hierfür spezialisierte Dienstleister:innen.

Zu den Leistungen der SEV gehören unter anderem:

- Abschluss, Kündigung und Abwicklung von Mietverträgen

- Mieteingangskontrolle und Mahnwesen

- Betriebskostenabrechnung für die Mietparteien

- Organisation von Instandhaltungsmaßnahmen am Sondereigentum

- Kommunikation mit Mieter:innen und Dienstleister:innen

- Schlüsselübergabe, Wohnungsabnahmen, Neuvermietung (je nach Vertrag)

Die Kosten für die Sondereigentumsverwaltung liegen meist zwischen 40 und 50 EUR brutto pro Einheit und Monat, wobei die Preise vom Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der Lage des Objekts abhängen.

Einige Anbieter rechnen pauschal ab, andere wiederum auf Basis prozentualer Mietumsätze (z. B. 5–8 % der Nettokaltmiete). Pauschalen bieten dabei Planungssicherheit, während prozentuale Modelle bei Leerstand zu geringeren Verwaltungskosten führen können.

Sonderleistungen wie Neuvermietung, Renovierungsbegleitung oder gerichtliches Mahnwesen werden hierbei gesondert berechnet – oft mit Festpreisen oder nach Aufwand. Wer die SEV über eine WEG-Verwaltung bezieht, kann hier oft auf Kombiangebote oder reduzierte Tarife zurückgreifen.

Tipp: Eigentümer:innen sollten vor Vertragsabschluss genau prüfen, welche Leistungen im SEV-Angebot enthalten sind – und welche zusätzlich berechnet werden. Nur so lassen sich unerwartete Zusatzkosten vermeiden.

Sonderleistungen werden extra berechnet

Neben den Grundleistungen, die in einem Hausverwaltervertrag festgelegt sind, fallen in der Praxis meist zusätzliche Aufgaben an, die nicht im monatlichen Verwaltungshonorar enthalten sind. Diese sogenannten Sonderleistungen werden gesondert abgerechnet – entweder pauschal, pro Einheit oder nach tatsächlichem Aufwand.

Typische Sonderleistungen sind:

- Erstellung von Wirtschaftsplänen oder Abrechnungen außerhalb der regulären Frist

- Einberufung und Durchführung von außerordentlichen Eigentümerversammlungen

- Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Eigentümerwechsel oder Neuvermietung

- Betreuung umfangreicher Instandhaltungs- oder Sanierungsprojekte

- Abwicklung von Versicherungsschäden (z. B. Wasserschäden)

- Gerichtliches Mahnverfahren oder Kündigungen gegenüber Mieter:innen

- Objektaufnahmen, Gutachten oder Besichtigungen mit Dritten (z. B. Kaufinteressierten)

Die Kostenstruktur variiert auch hier: Manche Hausverwaltungen setzen feste Pauschalen pro Leistung an (z. B. 1,000 EUR für eine außerordentliche Eigentümerversammlung), andere arbeiten mit Stundensätzen (z. B. 60–100 EUR pro Stunde) oder berechnen nach Einheitenanzahl (z. B. 3 EUR pro Wohneinheit für ein Sonderanschreiben).

Wichtig zu wissen: Sonderleistungen dürfen nur dann berechnet werden, wenn sie im Verwaltervertrag klar geregelt sind. Fehlt eine solche Regelung, kann die Verwaltung auch bei erhöhtem Aufwand nicht ohne Weiteres zusätzliche Vergütungen verlangen.

Tipp für Eigentümer:innen: Es lohnt sich auch hier, den Verwaltervertrag genau zu prüfen und vor Vertragsabschluss klären zu lassen, welche Leistungen im Honorar enthalten sind und bei welchen Aufgaben zusätzliche Kosten entstehen können. So lässt sich besser planen und Streitigkeiten vermeiden.

Einflussfaktoren auf die Kosten der Verwaltung

Die Höhe der Hausverwaltungskosten wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Es reicht nicht aus, allein auf den Vertragspreis zu schauen – ausschlaggebend sind auch die Rahmenbedingungen des Objekts, der Verwaltungsart sowie die Erwartungen der Eigentümer:innen. Im Folgenden erläutern wir die wichtigsten Einflussgrößen im Detail:

Verwaltungsart als grundlegender Kostenunterschied

Die Art der Verwaltung hat Einfluss auf die Kostenstruktur:

- WEG-Verwaltung: Hier zahlt die Wohnungseigentümergemeinschaft gemeinsam für die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums. Die Abrechnung erfolgt in der Regel pro Wohneinheit.

- Mietverwaltung: Diese betrifft vermietete Objekte und enthält neben der Verwaltung des Gebäudes auch die Mietverhältnisse. Entsprechend höher ist der Aufwand – und damit auch die Kosten.

- Sondereigentumsverwaltung: Diese Zusatzleistung wird von einzelnen Eigentümer:innen beauftragt, wenn sie die Verwaltung einer vermieteten Wohnung in einer WEG an die Verwaltung abgeben möchten.

Jede dieser Verwaltungsformen bringt unterschiedliche Pflichten mit sich und erfordert daher individuelle Kalkulationen.

Anzahl der Einheiten als Basis für die Kostenverteilung

Die Verwaltungskosten werden pro Einheit berechnet. Die Anzahl der Einheiten in einer Liegenschaft hat daher Einfluss auf den Preis pro Wohnung:

- Große Objekte ab 100 Einheiten: Geringere Kosten pro Einheit möglich, da sich der Arbeitsaufwand besser skaliert.

- Mittlere Objekte (21–100 Einheiten): Hier liegt der marktübliche Durchschnittspreis (zwischen ca. 25–30 € brutto pro Monat).

- Kleine Objekte unter 20 Einheiten: Häufig deutlich teurer pro Einheit, da der Grundaufwand nahezu identisch bleibt, aber auf weniger Schultern verteilt wird.

Beispiel: Eine Eigentümerversammlung muss unabhängig von der Anzahl der Einheiten organisiert, vorbereitet und durchgeführt werden – bei einer kleinen WEG ist das Verhältnis von Aufwand zu Vergütung daher oft ungünstig.

Deutlich höhere Kosten für sehr kleine Liegenschaften

Bei Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) mit weniger als 10 Einheiten – häufig als Kleinstgemeinschaften bezeichnet – sind die Kosten für die Hausverwaltung pro Wohneinheit überdurchschnittlich hoch. Das hat strukturelle und betriebswirtschaftliche Gründe:

Fixer Verwaltungsaufwand – unabhängig von der Objektgröße

Bestimmte Aufgaben der Verwaltung fallen immer an, unabhängig davon, ob ein Objekt 5 oder 50 Einheiten hat:

- Erstellen von Jahresabrechnung und Wirtschaftsplan

- Einberufen und Durchführen einer Eigentümerversammlung

- Belegprüfung organisieren

- Kommunikation mit Dienstleistern, Behörden, Versicherungen

- Pflege von Stammdaten, Buchhaltung, Mahnwesen

Diese Aufgaben verursachen grundsätzlich einen Arbeitsaufwand in ähnlicher Höhe, egal wie viele Eigentümer:innen beteiligt sind. Bei einer großen WEG kann dieser Aufwand auf viele Einheiten verteilt werden, bei einer kleinen WEG müssen die wenigen Eigentümer:innen die vollen Kosten tragen.

Wirtschaftlich uninteressant für viele Verwaltungen

Einige Verwaltungen lehnen sehr kleine Objekte systematisch ab, weil der Verwaltungsaufwand pro Einheit im Vergleich extrem hoch ist, der Ertrag für die Verwaltung gering ist. Entsprechend sind Kleinstgemeinschaften in vielen Fällen unwirtschaftlich in der Betreuung. Zudem werden gerade in kleineren Gemeinschaften Konflikte oft persönlicher und emotionaler ausgetragen werden (z. B. zwischen zwei Eigentümer:innen).

Wenn Verwaltungen kleine Objekte doch übernehmen, verlangen sie häufig:

- Mindestpauschalen pro Objekt (z. B. 4.800–9.600 EUR/Jahr, unabhängig von der Einheitenzahl)

- Sonderhonorare für eigentlich reguläre Tätigkeiten (z. B. Bereitstellung von Dokumenten, minutengenaue Abrechnung bei Rückfragen)

Weniger Skaleneffekte – aber dieselbe Erwartung

Eigentümer:innen kleiner Objekte erwarten zu Recht dieselbe Qualität in der Betreuung wie größere WEGs: transparente Abrechnung, gute Erreichbarkeit, rechtssichere Beschlussvorlagen etc. Diese Erwartungen lassen sich mit normalen Verwalterhonoraren aber nicht wirtschaftlich darstellen (z.B. pro Einheit nur 25–30 EUR ).

In der Praxis bedeutet das: Kosten ab ca. 40–60 EUR pro Einheit und Monat sind für kleine Objekte gänzlich normal – und aus Sicht der Verwaltung notwendig, um den Aufwand zu decken und qualitativ arbeiten zu können.

Beispielrechnung

| Gemeinschaftsgröße | Gesamtpreis der Verwaltung | Kosten pro Einheit |

|---|---|---|

| 6 Einheiten | 3.240 EUR/Jahr | 45,00 EUR/Monat |

| 50 Einheiten | 16.500 EUR/Jahr | 27,50 EUR/Monat |

| 100 Einheiten | 28.000 EUR/Jahr | 23,33 EUR/Monat |

→ Fazit: Je kleiner das Objekt, desto höher der Preis pro Wohneinheit – nicht wegen schlechter Konditionen, sondern wegen betriebswirtschaftlicher Realität.

Verwaltungen lehnen somit häufig sehr kleine Mandate ab oder verlangen einen Mindestbetrag pro Objekt. In solchen Fällen kann die Verwaltung pro Einheit leicht 50 EUR oder mehr betragen, um den Fixaufwand zu decken. Besonders betroffen: Objekte mit weniger als 10 Einheiten.

Gleiche Grundleistungen, unabhängig von der Einheitenanzahl

Unabhängig davon, wie viele Wohnungen verwaltet werden, müssen bestimmte Aufgaben immer erledigt werden:

- Jahresabrechnung

- Wirtschaftspläne

- Eigentümerversammlungen

- Belegprüfungen

- Instandhaltungsplanung

- Kommunikation mit Behörden, Dienstleistern, Versicherungen

Diese Leistungen erzeugen unabhängig von der Größe eines Objekts Arbeitszeit – entsprechend ist die Verwaltung bei kleinen Objekten wirtschaftlich schwieriger darstellbar.

Kostenunterschiede zwischen Stadt und Land

Auch die Region spielt eine Rolle bei der Höhe der Kosten für eine Hausverwaltung: In Städten wie München, Hamburg, Frankfurt oder Berlin sind die Preise für Hausverwaltungen in der Regel deutlich höher als im ländlichen Raum.

Zum einen liegt das an den gestiegenen Lebenshaltungs- und Lohnkosten in urbanen Zentren: Hausverwaltungen müssen dort höhere Gehälter zahlen, um qualifiziertes Personal zu binden, und sind gleichzeitig mit höheren Mieten für Büroflächen konfrontiert.

Auch die Personalknappheit im Bereich der Immobilienverwaltung ist in Städten besonders ausgeprägt, was den Wettbewerb um Fachkräfte verschärft und die Verwaltungskosten zusätzlich in die Höhe treibt.

Hinzu kommt, dass in Großstädten oft ein deutlich höheres Anspruchsniveau herrscht – sowohl aufseiten der Eigentümer:innen als auch der Mietenden. Servicequalität, digitale Erreichbarkeit, schnelle Reaktionszeiten und umfassende Dokumentationen werden hier stärker eingefordert. Das führt zu einem höheren zeitlichen Aufwand pro Mandat, den Verwaltungen entsprechend einkalkulieren müssen.

Im Gegensatz dazu sind Hausverwaltungen auf dem Land oder in strukturschwachen Regionen oft günstiger, da dort die allgemeinen Betriebskosten niedriger sind und der Verwaltungsaufwand je Einheit vergleichsweise überschaubar bleibt.

Allerdings besteht in ländlichen Regionen ein anderes Problem: Die Auswahl an qualifizierten Verwaltungen ist oft begrenzt, was insbesondere für kleine WEGs oder Miethäuser die Suche erschwert. In solchen Fällen müssen Verwaltungen mit längeren Anfahrtswegen rechnen, was wiederum Fahrtkosten verursacht – oder es bleibt nur die Option, auf eine digitale oder hybride Hausverwaltung umzusteigen.

Nicht zuletzt sind auch die fachlichen Anforderungen an die technischen Fähigkeiten einer Verwaltung in der Stadt meist höher: Tiefgaragen, Aufzüge, komplexe Heizsysteme oder Fernwärmeanschlüsse erfordern spezialisierte Betreuung, während Immobilien auf dem Land oft einfacher ausgestattet sind.

Technische Anlagen in den Immobilien

Objekte mit den folgenden Merkmalen erfordern häufig mehr Verwaltungsaufwand:

- Aufzüge (Wartung, Notrufsysteme)

- Heizungsanlagen mit Verbrauchsdatenerfassung

- Tiefgaragen und Schrankenanlagen

- PV-Anlagen oder Mieterstrommodelle

- Smarte Gebäudetechnik (IoT-Anwendungen)

Die Betreuung dieser technischen Einrichtungen ist aufwendiger und führt oft zu zusätzlichen Kosten oder Sonderhonoraren.

Alter des Gebäudes und Sanierungsstaus

Bei älteren Gebäuden oder bei Immobilien mit offensichtlichem Sanierungsstau müssen häufig:

- Gutachten eingeholt werden

- Förderprogramme geprüft

- Eigentümer:innen umfangreich beraten

- Beschlüsse zur Finanzierung vorbereitet werden

Das alles bedeutet mehr Arbeit für die Verwaltung – was sich entweder im Preis niederschlägt oder zu häufigen Sonderleistungen führt. Unabhängig davon, ob höhere Verwalterhonorare oder zusätzliche Sonderleistungen, in allen Fällen müssen sich die Eigentümer:innen von sanierungsbedürftigen Immobilien bewusst sein, dass sie mit höheren Kosten für die Verwaltung ihrer Liegenschaften rechnen müssen.

Prozentuale Vergütung in der Mietverwaltung

Während WEG-Verwaltungen meist pauschal pro Einheit abgerechnet werden, ist es bei der Mietverwaltung üblich, eine prozentuale Vergütung zu vereinbaren. Diese bewegt sich häufig zwischen 4 % und 7 % der monatlichen Bruttomiete.

Vorteil: Die Verwaltung verdient nur, wenn auch Mieteinnahmen erzielt werden.

Alternativen für kleine WEGs

Die klassische WEG-Verwaltung stößt bei sehr kleinen Eigentümergemeinschaften meist an wirtschaftliche und organisatorische Grenzen. Aufgrund des relativ hohen Verwaltungsaufwands bei gleichzeitig geringer Einheitengröße sind viele professionelle Verwalter:innen nicht bereit, Kleinstgemeinschaften zu betreuen – oder nur zu überdurchschnittlich hohen Preisen.

Das führt dazu, dass kleine WEGs zunehmend nach Alternativen zur klassischen Verwaltung suchen. Zwei Optionen stehen dabei im Mittelpunkt: die digitale Hausverwaltung und die Selbstverwaltung.

Digitale Hausverwaltung

Digitale Hausverwaltungen setzen auf automatisierte Prozesse und softwaregestützte Abläufe, um die Verwaltung einfacher, effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Dabei übernehmen spezialisierte Anbieter:innen viele klassische Verwaltungsaufgaben – jedoch mit einem deutlich geringeren Personaleinsatz. Die Kommunikation läuft überwiegend digital: über Apps, Kundenportale oder E-Mail.

Typische Merkmale digitaler Hausverwaltungen:

- Online-Zugriff auf Abrechnungen, Verträge und Dokumente für alle Eigentümer:innen

- Digitale Eigentümerversammlungen oder Abstimmungen per Umlaufbeschluss

- Automatisierte Erstellung von Hausgeldabrechnungen und Wirtschaftsplänen

- Digitale Buchhaltung und Mahnwesen

- Support via E-Mail oder Ticketsystem, teils auch per Telefon

- Günstigere Verwaltungskosten durch geringeren Personalbedarf

| Vorteile einer digitalen Verwaltung | Nachteile einer digitalen Verwaltung |

|---|---|

| Kosteneffizienz: Durch die Standardisierung können digitale Anbieter deutlich günstigere Konditionen bieten – oft ab 20 EUR pro Einheit. | Weniger persönliche Betreuung: Es fehlt oft die individuelle Beratung vor Ort. |

| Transparenz: Eigentümer:innen haben jederzeit Zugriff auf alle Dokumente. | Technische Hürden: Gerade ältere Eigentümer:innen fühlen sich mit digitalen Tools unsicher. |

| Flexibilität: Ortsunabhängige Kommunikation und schnellere Reaktionszeiten. | Kein Vor-Ort-Service: Objektbegehungen, Schlüsselübergaben oder handwerkliche Themen werden nicht direkt übernommen. |

Für wen ist die digitale Hausverwaltung sinnvoll?

Digitale Verwaltungen eignen sich vorwiegend für neue, digital affine Gemeinschaften, die bereit sind, Prozesse aktiv mitzugestalten. Ideal ist diese Form auch für kleinere WEGs mit wenigen Sondereigentümern und einem überschaubaren Instandhaltungsbedarf.

Selbstverwaltung

Bei der Selbstverwaltung übernimmt die Eigentümergemeinschaft die Verwaltungsaufgaben komplett in Eigenregie – ohne externe professionelle Verwaltung. Somit ist die Selbstverwaltung eine gute Alternative für kleine WEGs. Dieses Modell ist in § 21 Abs. 1 WEG ausdrücklich vorgesehen: Eigentümer:innen können sich dazu entschließen, keinen externen Verwalter zu bestellen, sondern die Geschäfte der Gemeinschaft selbst zu führen.

Hierbei übernehmen eine oder mehrere Eigentümer:innen Aufgaben wie Buchhaltung, Organisation der Eigentümerversammlung, Erstellung der Abrechnung etc. Die Aufgabenverteilung wird in einem Beschluss oder in einer internen Vereinbarung geregelt. Die Gemeinschaft muss selbst Verträge abschließen, Rechnungen prüfen, Rücklagen verwalten, Versicherungsangelegenheiten regeln usw.

Teilweise bieten Verwaltungen auch hier ein Unterstützungskonzept für diese selbstverwalteten Gemeinschaften an. Hierbei übernimmt die Verwaltung die laufende Buchhaltung und Abrechnung für die Gemeinschaften und stellt bei Bedarf Expert:innen bereit, welche sich im WEG-, Bau- oder Immobilienrecht auskennen.

| Vorteile der Selbstverwaltung | Nachteile der Selbstverwaltung |

|---|---|

| Kostenersparnis: Es fallen keine Honorare für externe Verwalter:innen an – nur ggf. eine Aufwandsentschädigung für engagierte Eigentümer:innen. | Hoher Aufwand: Verwaltungstätigkeiten sind zeitintensiv und erfordern fundiertes Wissen im WEG- und Immobilienrecht. |

| Maximale Kontrolle: Die Eigentümergemeinschaft trifft alle Entscheidungen direkt und ohne Vermittlung. | Haftungsrisiken: Fehler bei der Abrechnung, Rücklagenbildung oder Beschlussfassung können rechtliche und finanzielle Folgen haben. |

| Individuelle Anpassung: Die Verwaltung kann flexibel auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft zugeschnitten werden. | Konfliktpotenzial: Unklare Verantwortlichkeiten oder persönliche Differenzen zwischen Eigentümer:innen können die Zusammenarbeit belasten. |

Praxisbeispiel: Eine 6-Parteien-WEG in einer Kleinstadt verwaltet sich seit Jahren erfolgreich selbst. Zwei Eigentümer:innen übernehmen die wichtigsten Aufgaben, unterstützt von einem externen Steuerbüro für die Buchhaltung.

Die Gemeinschaft trifft sich einmal jährlich zur Versammlung und entscheidet gemeinsam über Instandhaltungen und Investitionen. Die Ersparnis gegenüber einer klassischen Hausverwaltung beträgt rund 1.500 EUR im Jahr – allerdings investieren die Verwalter:innen rund 10–15 Stunden pro Monat in die Organisation.

✅ Checkliste: Welche Verwaltungsform passt zur WEG?

| Frage | Trifft zu | Trifft nicht zu |

|---|---|---|

| 1. Besteht die WEG aus maximal 10–20 Einheiten? | ☐ | ☐ |

| 2. Gibt es engagierte Eigentümer:innen mit Zeit und Know-how? | ☐ | ☐ |

| 3. Ist eine geregelte Kommunikation innerhalb der WEG möglich? | ☐ | ☐ |

| 4. Besteht Einigkeit über organisatorische Abläufe? | ☐ | ☐ |

| 5. Verfügen alle Eigentümer:innen über Internet-Zugänge? | ☐ | ☐ |

| 6. Ist digitales Arbeiten für alle Beteiligten kein Problem? | ☐ | ☐ |

| 7. Wünscht die WEG möglichst geringe Verwaltungskosten? | ☐ | ☐ |

| 8. Liegen bereits rechtliche und kaufmännische Kenntnisse vor? | ☐ | ☐ |

| 9. Sind Rücklagen, Abrechnungen und Beschlüsse nachvollziehbar? | ☐ | ☐ |

| 10. Besteht Vertrauen unter den Eigentümer:innen? | ☐ | ☐ |

- 8–10 mal „Trifft zu“: Selbstverwaltung ist gut möglich – die WEG bringt dafür ideale Voraussetzungen mit.

- 5–7 mal „Trifft zu“: Eine digitale Hausverwaltung ist wahrscheinlich die bessere Lösung – kosteneffizient und unterstützt durch externe Anbieter.

- 0–4 mal „Trifft zu“: Besser auf eine klassische Verwaltung setzen, um rechtliche und organisatorische Risiken zu vermeiden.

Kostenumlage der Verwaltung

Die Kosten für die Hausverwaltung gehören zu den sogenannten . nicht-umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. In einer WEG tragen grundsätzlich alle Eigentümer:innen anteilig die Kosten der Verwaltung, entsprechend ihrer Miteigentumsanteile (MEA) oder nach Wohnungen, abhängig von dem in der Teilungserklärung festgelegten Verteilerschlüssel.

Bei vermieteten Objekten stellt sich darüber hinaus die Frage: Welche Anteile der Verwaltungskosten können an die Mietenden weitergegeben werden – und welche nicht?

Kosten der Verwaltung steuerlich absetzen

Für selbstgenutztes Eigentum

Die Kosten für die Hausverwaltung – egal ob WEG- oder Sondereigentumsverwaltung – gelten als private Ausgaben. Sie sind nicht steuerlich absetzbar, da es sich nicht um Werbungskosten oder Betriebsausgaben im steuerlichen Sinne handelt.

Für vermietetes Eigentum

Anders sieht es bei vermieteten Immobilien aus: Hier können Eigentümer:innen Verwaltungskosten als Werbungskosten in der Anlage V (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) der Einkommensteuererklärung absetzen. Dazu zählen:

- Honorare der WEG-Verwaltung (anteilig, nur der Eigentumsanteil)

- Kosten der Mietverwaltung oder Sondereigentumsverwaltung

- Steuerberatung im Zusammenhang mit der Immobilie

- Fahrtkosten zur Immobilie (Kontrollbesuche, Eigentümerversammlungen etc.)

- Porto, Telefon, Büromaterial im Rahmen der Selbstverwaltung

Achtung: Die Kosten für die WEG-Verwaltung sind nicht auf Mietende umlegbar – sie sind nicht Bestandteil der umlagefähigen Betriebskosten nach § 2 BetrKV. Dagegen dürfen Kosten der laufenden Objektbetreuung (z. B. Hausmeister, Gartenpflege, Winterdienst) weitergegeben werden.

Beispiel: Eine vermietete Eigentumswohnung in einer WEG verursacht jährlich 360 € Verwaltungskosten (WEG). Zusätzlich beauftragt die Eigentümer:in eine Mietverwaltung für 300 € jährlich.

→ Absetzbar in voller Höhe (660 €) als Werbungskosten

→ Nicht umlagefähig auf die Mietenden

Kostenkalkulation der Verwaltergebühren

Verwaltergebühren sind im Allgemeinen das Honorar/Entgelt, welches eine Verwaltung monatlich für ihre Dienstleistung erhält. Dies ist in etwa mit dem monatlichen Entgelt eines angestellten Mitarbeiters zu verstehen, der für seine vertraglich vereinbarte Arbeit ein Honorar/Arbeitslohn erhält.

Aus der Erfahrung schätzen wir aber folgende Zeitaufwände für die Betreuung eines Objektes:

| Zeitaufwand für | Stunden pro Jahr |

|---|---|

| Buchhaltung | 36 Stunden |

| Rechnungserfassung | 78 Stunden |

| Messdatenerfassung | 6 bis 8 Stunden |

| Abrechnungserstellung | 15 Stunden |

| Wirtschaftliche Betreuung | ~ 136 Stunden |

| Vorbereitung Eigentümerversammlung | 6 bis 9 Stunden |

| Durchführung der Versammlung (2 Mitarbeiter:innen inkl. Anfahrt) | 6 bis 10 Stunden |

| Nachbereitung Eigentümerversammlung | 6 bis 9 Stunden |

| Eigentümerversammlung | ~ 23 Stunden |

| regelmäßige kaufmännische/technische Objektbetreuung | ~ 169 Stunden |

| Aufwand pro Jahr | ~ 328 Stunden |

Für die laufende Buchhaltung beläuft sich der Zeitaufwand auf 2,5 bis 3,5 Stunden pro Monat (somit ca. 36 Stunden p.a.) Für den wöchentlichen Zahlungsverkehr (Erfassung/Zahlung/Ablage) sind noch einmal 1 bis 2 Stunden anzusetzen (somit ca. 78 Stunden p.A.).

Die Messdatenerfassung, die Aufgabe der Heizkosten beim Abrechner und die Einpflege in die Abrechnung nehmen noch einmal 6 bis 8 Stunden und die Erstellung der Gesamt-/Einzelabrechnungen ca. 1 ½ bis 2 Arbeitstage (ca. 15 Stunden). Somit ist bei einem Objekt nur für die vorgenannte Dienstleistung mit einem Arbeitsaufwand von ca. 136 Arbeitsstunden im Jahr Minimum zu kalkulieren.

Hinzukommen noch Zeiten für die jährliche Eigentümerversammlung. Die Vorbereitung einer regelmäßigen Versammlung für ein Objekt nach entsprechender durchschnittlicher Größe und Qualität nimmt ca. 6 bis 9 Stunden in Anspruch. Die Durchführung der Versammlung setzen wir mit ca. 6 bis 10 Stunden (zwei Mitarbeiter inkl. An- und Abfahrt sowie Vorbereitung vor Ort) an.

Die Nachbereitung (Protokollerstellung und die Umsetzung „kleinerer“ Beschlüsse oder auf der Versammlung abgestimmter Arbeiten) wird erfahrungsgemäß 6 bis 9 Stunden in Anspruch nehmen. Der Gesamtaufwand für die Eigentümerversammlung liegt damit bei ca. 23 Stunden p.a.

Die regelmäßige kaufmännische/technische Objektbetreuung liegt erfahrungsgemäß bei einem Aufwand von wöchentlich ca. 2 ½ bis 4 Stunden. Im gewichteten Mittel ergeben dies durchschnittlich ca. 169 Stunden p.a.

Der Grundaufwand für eine Immobilie, die eine ordnungsgemäße Verwaltung benötigt, liegt in Summe somit bei ca. 328 Arbeitsstunden im Jahr für die Objekt-/Sachbearbeiter.

Billiganbieter für Immobilienverwaltung

Eine gute Hausverwaltung ist ihren Preis wert, auch wenn er etwas höher angesetzt ist.

Ein geringer Preis kann dazu führen, dass Reparaturen und Instandhaltungen (allgemein als Erhaltungsmaßnahmen benannt) vernachlässigt werden und es zu einem Sanierungsstau kommen kann.

Im Netz finden sich immer wieder Angebote zu 20 EUR pro Wohnung und Monat. Diese „Billigangebote“ haben einen klaren Nachteil: Die Verwalter:innen leisten hier meist nur das absolute Minimum. Leistungen, die über das Mindestmaß hinausgehen, müssen häufig teuer bezahlt werden.

Sprechen Anbieter von sogenannten Buchhaltungspakten oder von Selbstverwaltung und bieten diese für weniger als 20 EUR im Monat an, können sich Eigentümer:innen sicher sein: Sie bekommen auch nur genau das: Einen Buchhaltungsservice für die Miet- oder WEG-Buchhaltung.

Alle anderen Leistungen, wie die Durchführung der Eigentümerversammlung, Beauftragung und Koordination, Abwicklung von Versicherungsschäden, Mahnwesen gegen Mieter:innen oder Miteigentümer:innen und das technische/juristische/kaufmännische Fachwissen, müssen durch die Gemeinschaft, die Beirät:in oder die Vermieter:in selbst geleistet werden.

Eine gute WEG-Verwaltung arbeitet mit qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter:innen, die über die notwendigen Aus- und Weiterbildungen verfügen.

Fazit

Die Kosten einer Hausverwaltung sind von vielen Faktoren abhängig – von der Größe und Lage der Immobilie über die Art der Verwaltung bis hin zu technischen Anforderungen. Während größere Liegenschaften von Skaleneffekten profitieren, sind kleine Eigentümergemeinschaften oft mit höheren Pro-Kopf-Kosten konfrontiert.

Eine transparente und faire Vergütung ist jedoch unerlässlich, um Qualität, Zuverlässigkeit und rechtliche Sicherheit in der Verwaltung zu gewährleisten. Besonders in Zeiten wachsender gesetzlicher Anforderungen und steigender Ansprüche an Service und Digitalisierung lohnt es sich, nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern auch auf Erfahrung, Qualifikation und Erreichbarkeit der Verwaltung.

Für kleine WEGs oder Eigentümer:innen, die ihre Kosten optimieren möchten, können digitale Modelle oder Selbstverwaltungsalternativen sein – mit entsprechender Vorbereitung und Klarheit über Verantwortlichkeiten. Wichtig ist dabei stets, die Kosten realistisch einzuordnen und die steuerlichen Aspekte – insbesondere bei vermietetem Eigentum – mit zu berücksichtigen.

FAQ: Kosten Immobilienverwaltung

Kleinere Liegenschaften verursachen für die Verwaltung grundsätzlich einen ähnlichen Aufwand wie große – jedoch mit deutlich weniger Einheiten zur Kostenverteilung. Dadurch steigen die Verwaltungskosten pro Einheit spürbar an.

In der Regel sind in der WEG-Verwaltung die sogenannten „Grundleistungen“ nach § 27 WEG enthalten. Abrechnungen, Einberufung von Versammlungen oder Kontrolle von Hausgeldzahlungen. Im Rahmen der Mietverwaltung wird individuell vereinbart, welche Leistungen die Mietverwaltung zu erbringen hat. Sonderleistungen wie z. B. gerichtliche Vertretung, Sanierungsbegleitung oder Mieterwechsel kosten in der Regel extra.

Ja, aber nur bei vermieteten Immobilien. In diesem Fall zählen die Hausverwaltungskosten zu den Werbungskosten und können steuerlich geltend gemacht werden. Bei selbstgenutztem Eigentum ist das nicht möglich.

Nein, die Kosten der WEG- oder Sondereigentumsverwaltung gehören nicht zu den umlagefähigen Betriebskosten. Nur konkrete Betriebskostenpositionen wie Hausmeister, Versicherung oder Müllabfuhr dürfen auf Mietende umgelegt werden.

Je nach Objektgröße und Art der Verwaltung schwanken die Kosten zwischen ca. 23 € und 33 € pro Einheit und Monat (brutto). Bei sehr kleinen Objekten können die Preise deutlich darüber liegen. Der Markt zeigt: Qualität hat ihren Preis – besonders bei Neubewerbungen und gestiegenem Verwaltungsaufwand.

2 Antworten

Dieser Beitrag verdient definitiv ein Lesezeichen. Ich werde wiederkommen, um mehr zu lesen.

Danke für den Beitrag. Gut zu wissen, dass die Lage des Objektes bei den Kosten der Hausverwaltung eine Rolle spielt. Ich überlege mir eine Objektbetreuung für meine Firma zu organisieren.